Damnation et rédemption de Faust (la Sonate)

Franz Schubert : 4 Impromptus, opus 90, D.899 ; Menuet, D.600

Sergueï Rachmaninov : Sonate n°1 en ré mineur, op. 28

(version originale du manuscrit autographe conservé au Musée national de musique Glinka de Moscou)

Lukas Geniušas, piano

Il n’y avait plus guère qu’à la Salle Cortot que le public parisien n’avait pu encore entendre Lukas Geniušas. L’expérience, d’un point de vue purement matériel et acoustique, devait comme telle être intéressante, car c’est de toutes les salles de la capitale la plus impitoyable et, en un sens, la plus valorisante pour les pianos racés. L’écrin, bien qu’on doive déplorer sa confidentialité pour un pianiste d’une telle stature, offrait des conditions idéales pour l’événement considérable que représentait la première parisienne de la version originale de la Sonate en ré mineur de Rachmaninov, que le pianiste vient d’enregistrer, dans une publication qui compte d’ores et déjà parmi les plus marquantes du piano du XXIe siècle.

Fluctuat nec mergitur : les aventures parisiennes des deux enfants terribles du piano russe, Geniušas et Kholodenko, continuent de se mouvoir de façon plus ou moins coordonnée, au grès des vents rarement favorables à ceux qui font, et à ceux qui aiment le beau piano. En un sens, il y a des motifs de satisfaction à constater que les Parisiens ont pu entendre l’un et l’autre à la Philharmonie, à Radio-France, à Gaveau, et donc bientôt à Cortot, à quoi s’ajoutent pêle-mêle, pour Geniušas, l’Auditorium du Louvre, Bagatelle, l’Auditorium de Bastille et même la fosse de Garnier. Une diversité de lieux qui masque une absence dans le plus prestigieux de lieux de récital – le Théâtre des Champs-Elysées, qui n’est plus guère prestigieux que par son passé –, et une absence de récurrence dans les deux salles symphoniques.

En fait, le cas des deux comparses russo-lituanien et ukrainien évoque un peu, ou beaucoup, les destinées de deux autres enfants terribles en leurs temps, celles de Zoltan Kocsis et Dezső Ránki, dont les trajectoires avaient certes divergé passées les premières années, seul le premier embrassant la carrière internationale premium. Mais néanmoins, ils sont restés, par leur proximité complémentaire et leur camaraderie, un couple perçu comme tel par une communauté d’auditeurs admiratifs, en demi-marge du Grand Tour de l’industrie des concerts. Mais l’effondrement de la présence du second à Paris (quand, comme bien d’autres, il demeurait l’invité de quelques séries prestigieuses d’autres pays) fut un rappel de la grande fragilité de l’exposition et des carrières de grands interprètes qui ne sont pas installés une fois pour toute dans le paysage du Grand Tour, et dont la présence repose sur la volonté, voire la ténacité de quelques producteurs et organisateurs.

Après Laurent Muraro à l’Auditorium du Louvre, Philippe Maillard à Gaveau et Yves Riesel et à sa série des Concerts de Monsieur Croche dans la même salle, c’est à Patrick Moracchini, promoteur des Nuits du piano organisées en Corse depuis 2012, et désormais dotées d’une saison annexe parisienne, que l’on doit la présence annuelle de Geniušas et de Kholodenko (ce dernier se produira en avril à Cortot). Toute série maintenant ce discret continuum mérite louange, reconnaissance et foi en sa prospérité. On pèse par ailleurs le pour et le contre de cette situation. Après tout, on est heureux d’entendre les plus beaux pianos du monde dans des salles parfaitement adaptées au format récitaliste, devant quelques centaines – parfois dizaines – d’oreilles souvent plus attentives que dans des salles plus prestigieuses, et dans des conditions acoustiques diverses, mais généralement très favorables à l’instrument, et valorisantes pour qui en tire le meilleur – alors que la Philharmonie, le TCE et Radio-France, de manières différentes, réduisent davantage les différences purement qualitatives, autant que de personnalités. Mais d’un autre côté, les plaisirs d’un élitisme gourmet sont essentiellement de nature sociale, et on peut de surcroît s’en lasser. Comme pour d’autres arts, on ne peut s'accommoder entièrement de ces confidentialités, quand se font et s’entretiennent tant de gloires en carton par les filtres institutionnels et médiatiques. Et c’est encore plus vrai pour la musique savante de tradition textuelle, dont l’enjeu de scène est principalement d’interprétation de textes, et non de seules célébrations du talent de l’interprète.

De texte, il est ici tout spécialement question, puisque Geniušas présente en cette année du cent-cinquantième anniversaire de Rachmaninov la version originale de la sonate en ré mineur (dont ce n’était toutefois pas ici la première française, celle-ci ayant eu lieu cet été dans la séquence bastiaise des Nuits du piano). Avant d’y venir, il faut rappeler le contexte qui a fait de cette œuvre la grande mal-aimée du compositeur. Quand j’ai eu la joie de rencontrer Lukas Geniušas pour la première fois, il y juste dix ans, l’un des principaux sujets de discussion que nous avons eu se trouvait être l’injustice faite à ce chef‑d'œuvre – qu’il ne jouait pas alors en public –, que nous nous accordions à trouver de même stature que le concerto de la même tonalité. La conversation concernait en fait la sonate en ré mineur, et le prélude en ré bémol majeur qui clôt le cycle de l’opus 32, et des 24 préludes, une autre pièce géniale et bien trop peu populaire, en partie à cause de sa difficulté hors-normes combinée avec un propos relativement austère. Depuis, Geniušas a livré une imposante contribution à la reconnaissance et la compréhension de ces grandes pages, par une décennie de défense et illustration au concert, l’enregistrement de la sonate en 2023, et deux enregistrements du prélude, dans le cadre de l’intégrale en 2013, et sur le même disque que la sonate, dans la version alternative s’ouvrant par le thème en simple monodie d’octaves, comme un récitatif faisant écho à la monodie de l’incipit de la sonate.

C’est presque un purgatoire que la sonate a traversé au cours des huit premières décennies de son existence, au moins. Des enregistrements, il y en eut, sans commune mesure avec le tube qu’est rapidement devenu la 2e Sonate, et, John Ogdon mis à part, souvent avec une portée confidentielle. Mais, plus encore que leurs disques de 1994 et de 2012, ce sont les persistances éperdues de Boris Berezovsky et de Nikolaï Lugansky à défendre l'œuvre sur scène qui, à n’en pas douter, en a changé en profondeur la perception et le statut. Peut-être pas encore, hélas, vis-à-vis du grand public, mais certainement vis-à-vis d’une bonne partie des nouvelles générations de musiciens et de certains organisateurs de concerts. Les exécutions (parfois thésaurisées par la radio ou la télévision) de la sonate par Berezovsky à La Roque d’Anthéron, à l’Auditorium du Louvre ou encore à Montpellier, ou de Lugansky au Théâtre des Champs-Elysées – à deux reprises –, font partie des grands souvenirs de nombreux amoureux français du piano. Et au cours des dix dernières années, outre Geniušas et Kholodenko, Trifonov, Kantorow s’en sont emparés, Pletnev y est venu sur le tard. On peine à comprendre, quant à ce dernier, pourquoi un si grand musicien et si grand amoureux de Rachmaninov a ressenti le besoin d’ajouter une coupe à l’édition usuelle– (une amputation des plus étranges, sinon disgracieuses, qui colle sans transition le climax du développement à la réexposition du second thème, comme le bras droit à la hanche gauche).

Mais c’est un pas de géant qui a été accompli cette année dans la rédemption de ce monstre faustien (ou baudelairien) que des générations de critiques – expression générique qui souligne sans y prendre garde qu’en général la critique consiste à répéter les clichés du journal avec lequel on a grandi – ont tenu pour trop long, trop touffu ou confus, voire doté d’un matériau peu mémorable. La remarque est sans doute rhétorique, mais à la lumière de l’exhumation par Geniušas du manuscrit original conservé à Moscou, on se dit que ce dont aura le plus souffert la sonate, c’est de ne pas avoir été présentée sous sa forme complète. On se dit que la coupe de Pletnev dans le finale obéit à une sorte de logique, et est survenue fortuitement juste au terme d’une histoire séculaire où une bonne 1ère Sonate de Rachmaninov était une sonate ayant subi l'ablation de l’essentiel des retransitions et réexpositions. Puisque Igumnov l’avait fait dans le premier mouvement, pourquoi ne pas le faire dans le finale ? Le succès obtenu sera au pire le même, au mieux augmenté d’autant que le public a trouvé le temps moins long, et on va dîner plus tôt. Le magistère de Pletnev étant ce qu’il est, on hésitait presque à juger l’option admissible. Et Geniušas lui-même, quelques fois (dans un récital filmé à Gênes, notamment), s’y est essayé, avant non seulement d’en revenir, mais de se mettre en quête de l’oeuvre originale et complète – il aura donc pratiqué la sonate dans des formats d’environ 30’, d’environ 35’, et de plus de 40’. Seulement, à part un très petit cercle de musicologues, personne ne savait vraiment l’ampleur des coupes opérées pour la publication voici 115 ans. On les savait substantielles par ouï-dire de la tradition, mais leur répartition et leur nature n’étaient pas documentées avec précision, et apparemment, absolument personne n’avait eu l’idée (ou n’avait pu la réaliser) d’aller à la source en vue de présenter l’Urtext sinon aux yeux, en tout cas aux oreilles du public.

Pour les yeux, il faudra encore patienter, le projet d’édition n’étant pas encore lancé. Dans le cadre des célébrations du cent-cinquantième anniversaire, Geniušas a pu investir la Villa Senar et enregistrer pour Alpha son disque au bord du lac de Lucerne, sur le Steinway de Rachmaninov (offert par la manufacture au compositeur pour son soixantième anniversaire), instrument de toute évidence exceptionnel et en parfait état d'entretien, et superbement capté. Ce n’est ici pas le lieu de la critique de l’enregistrement, mais il convient de souligner que celui-ci occupe, et occupera toujours une place de choix dans la production discographique du pianiste : par son importance historique, évidemment, mais aussi par un niveau de réalisation (musical, technique et acoustique) phénoménal, qui surpasse si c'était possible les précédentes livrées de Geniušas. Pour nous, il s’agit de rien moins que d’un des disques de piano les les plus parfaits et le plus imposants de ce siècle, au même titre, en vrac, que le dernier enregistrement Schumann de Radu Lupu, des Diabelli de Maurizio Pollini, de l’Art de la fugue ou des mazurkas de Chopin d’Evgueni Koroliov, du second cycle Schubert d’Elisabeth Leonskaja, ou de l’intégrale Beethoven de Peter Rösel (vous pouvez bien songer ici à dix autres disques, mais si vous accordez une telle valeur à au moins une partie d'entre elle, vous ne devriez pas trouver l'ajout de celui Geniušas incongru). C’est ‑à‑dire de disque qu’on ne peut pas ne pas connaître et ne pas approfondir, à l’instar des plus légendaires gravures du siècle passé : des disques qui contribuent à établir, asseoir, ou modifier le contours de la place des textes dans notre imaginaire.

Pour les oreilles d’aujourd’hui, il est loisible d’entendre, sinon l’Urtext, à tout le moins l’Ur-idée

de la sonate dite faustienne de Rachmaninov. On n’entrera pas ici dans

les controverses générales quant à la philologie de l’original. Nos

lecteurs réguliers savent que notre seule doctrine est celle de la

disponibilité des meilleures options musicales. Les exemples où le

compositeur révise, barre, renonce de façon discutable sont légions.

Quand on en vient à des modifications de structure (comme l’ordre des

mouvements de la Sixième de Mahler, le grand adagio opératique du 2e Concerto de Tchaikovsky ou le nombre de trios du premier des 3 Klavierstücke

de Schubert), il est fréquent qu’il s’agisse non d’une maturation

lucide, mais d’une sorte de prise de distance avec la nécessité

originellement ressentie, parfois sous des influences extérieures, ou

par simple manque de confiance en soi. Le cas de Rachmaninov ressortit

clairement à ce dernier cas, ce que la plupart d’entre nous ignoraient

jusqu’à il y a peu. Geniušas m’a très aimablement transmis une partie de

la correspondance qu’il a traduite entre le compositeur et Igumnov, où

il est clair que le premier prend l’initiative d’exprimer ses doutes

quant à la longueur de son œuvre, et la possibilité que le public

l’accepte comme telle. Dans une logique alors difficilement évitable,

son élève s'est voulu rendre serviable, et répond par des propositions

génériques de coupes, principalement concernant la réexposition du

premier mouvement (il note principalement son scepticisme quant au long

cheminement tonal sur le second thème, notant à raison qu’il est plus

long et plus complexe que dans l’exposition). Il ne se risque pas,

cependant, à exprimer avec précision les mesures à supprimer, ni à

proposer la moindre réécriture, transition alternative, etc, et il

semble bien qu’il n’aura jamais à le faire. C’est Rachmaninov lui-même

qui, en réponse, renvoie la partition révisée et, pour ce qui concerne

la réexposition du premier mouvement, procède à suppression de plus de

cent mesures, allant bien au-delà des prescriptions d’Igumnov. Ce qu’on a

souvent appelé les coupes d’Igumnov apparaissent comme entièrement de

la main de Rachmaninov.

Pour les oreilles d’aujourd’hui, il est loisible d’entendre, sinon l’Urtext, à tout le moins l’Ur-idée

de la sonate dite faustienne de Rachmaninov. On n’entrera pas ici dans

les controverses générales quant à la philologie de l’original. Nos

lecteurs réguliers savent que notre seule doctrine est celle de la

disponibilité des meilleures options musicales. Les exemples où le

compositeur révise, barre, renonce de façon discutable sont légions.

Quand on en vient à des modifications de structure (comme l’ordre des

mouvements de la Sixième de Mahler, le grand adagio opératique du 2e Concerto de Tchaikovsky ou le nombre de trios du premier des 3 Klavierstücke

de Schubert), il est fréquent qu’il s’agisse non d’une maturation

lucide, mais d’une sorte de prise de distance avec la nécessité

originellement ressentie, parfois sous des influences extérieures, ou

par simple manque de confiance en soi. Le cas de Rachmaninov ressortit

clairement à ce dernier cas, ce que la plupart d’entre nous ignoraient

jusqu’à il y a peu. Geniušas m’a très aimablement transmis une partie de

la correspondance qu’il a traduite entre le compositeur et Igumnov, où

il est clair que le premier prend l’initiative d’exprimer ses doutes

quant à la longueur de son œuvre, et la possibilité que le public

l’accepte comme telle. Dans une logique alors difficilement évitable,

son élève s'est voulu rendre serviable, et répond par des propositions

génériques de coupes, principalement concernant la réexposition du

premier mouvement (il note principalement son scepticisme quant au long

cheminement tonal sur le second thème, notant à raison qu’il est plus

long et plus complexe que dans l’exposition). Il ne se risque pas,

cependant, à exprimer avec précision les mesures à supprimer, ni à

proposer la moindre réécriture, transition alternative, etc, et il

semble bien qu’il n’aura jamais à le faire. C’est Rachmaninov lui-même

qui, en réponse, renvoie la partition révisée et, pour ce qui concerne

la réexposition du premier mouvement, procède à suppression de plus de

cent mesures, allant bien au-delà des prescriptions d’Igumnov. Ce qu’on a

souvent appelé les coupes d’Igumnov apparaissent comme entièrement de

la main de Rachmaninov.

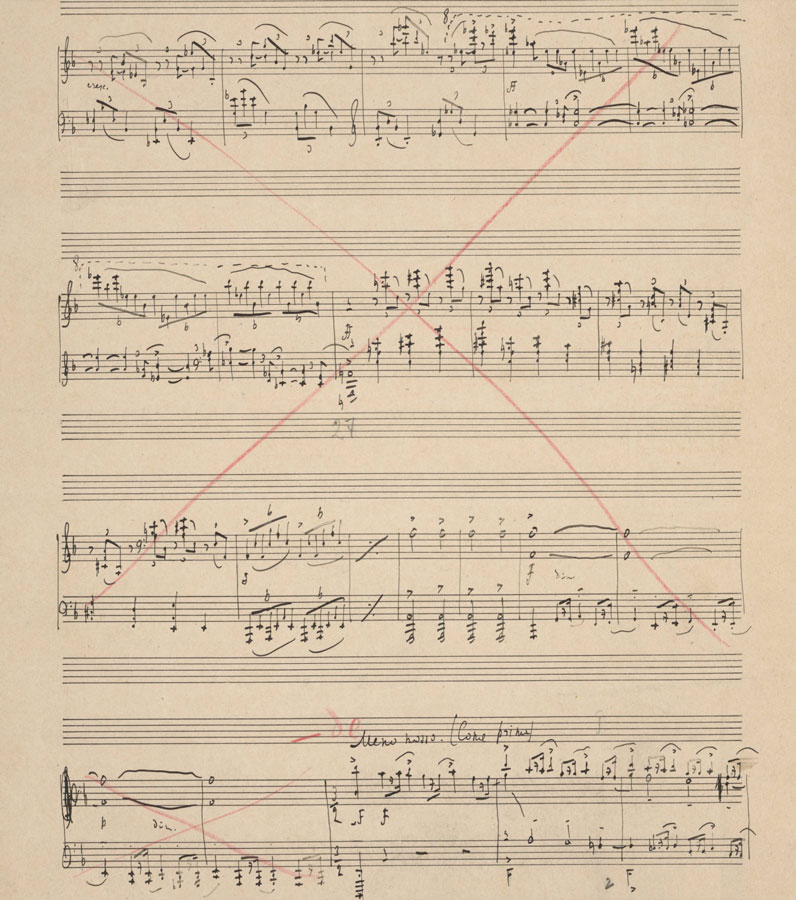

Il résulta de ce processus la semi-réexposition que nous connaissons, où le retour de l’incipit débouche sur une brève transition menant directement au second thème, qui stationne dans la zone prévisible de sol mineur (si bémol majeur dans l’exposition) pour enfin construire le bref dernier climax en trémolos, que l’on peut qualifier de début de la coda (qui consiste elle-même en un rappel du second thème en ré majeur). La partition originale, que Geniušas m’a aimablement permis de consulter in extenso, comprend une centaine de mesures supplémentaires entre le retour de l’incipit et le début de la séquence en trémolos, pages sur lesquelles de grandes croix rouges ont été proprement apposées, très vraisemblablement par le compositeur lui-même pour l’envoi de sa réponse à Igumnov. Ces pages comprennent la réexposition complète que l’on peut entendre sur l’enregistrement de la Villa Senar : le cheminement initial d’une soixantaine de mesures (dont les deux premières pages sont ci-dessus) est le même que celui de l’exposition, avec la progression dynamique et chromatique par vagues successives, au milieu de laquelle la modulation classique est exécutée, pour aboutir à une longue station sur le second thème, dans les régions inattendues de do et fa majeur. Cette section est deux fois plus longue (près de cinquante mesures) que celle équivalente dans la version révisée, et diffère à la fois par le mode, la variation tonale, celle de textures (les deux écritures de l’exposition, en polyrythmie puis en accord, sont remobilisées), et de plus par l’adjonction, en troisième variante de texture, d’une voix intermédiaire dont la descente chromatique au profil de Dies Irae anticipe clairement le finale – un élément de matériau totalement absent du reste du premier mouvement, et qui constitue certainement le passage le plus saisissant à découvrir dans cette mouture originelle (ci-dessous, le début de ce passage).

C’est cette reprise intégrale de l'exposition qui a manifestement désarçonné Igumnov, sans doute pas tant du fait de l’écart, très relatif dans les années 1900, par rapport à l’académisme, mais du fait de l’introduction d’une dimension rhapsodique dans une forme sonate qu’il devait juger déjà suffisamment ample. Au pire, a‑t‑il jugé que l’introduction d’éléments un tant soit peu inattendus dans une forme justement si académique étaient de nature à en compromettre la réception comme telle. C’est que peut-être, d’une façon en quelque sorte brahmsienne, le procédé initial conçu par Rachmaninov sonne comme un Doppelgänger du néo-romantisme : plus que vers le romantisme proprement dit, il regarde vers un classicisme où les symétries des rapports thématiques et tonaux étaient plus fortes : il y a comme chez Brahms la nostalgie d’un paradis perdu pré-beethovénien, mais comme chez Brahms aussi, il y a la conscience de la nécessité de se situer à l’autre bout de la chaîne, en aval d’un romantisme qui a épuisé – et ici depuis déjà deux ou trois décennies – les ressorts compensatoires du chromatisme. Et si le chromatisme est partout, jusqu’à venir marauder dans le thème lyrique, c’est d’une manière bien différente de celle de la Sonate de Liszt, ou des variétés de pulvérisation du champ tonal de Wagner ou Scriabine : la grande réexposition biffée semble manifester le désir éperdu de faire tenir le matériau par lui-même, et de sauver l’idéal de pouvoir tout répéter entièrement, thèmes et grandes articulations, plutôt que de se contenter d’une prolifération motivique, ou de paraphrases de synthèse. Si différents que furent les conservateurs et avant-gardistes de cette génération, beaucoup ont partagé un attrait vers l’avant-hier musical, et l’idéal d’une clarté pré-romantique affranchie des contenus programmatiques.

A présent que nous savons à quel degré Rachmaninov a voulu et tenté

cela, avant d’y renoncer, la cohérence d’ensemble de la sonate se donne

mieux à sentir, pour peu que l’on admette que la clarté de la forme,

loin de bénéficier des coupes initiales, en a nettement pâti . Le

ré-acheminement via les avatars du motif pointé après le colossal climax

du finale (lui-même encore plus complexe, on y reviendra, dans la

version originale) est bien sûr le pendant de cette centaine de mesures

du premier mouvement qui nous parviennent après plus d’un siècle de

damnation, et la tentation de Pletnev de le supprimer aussi pour sauter

directement au thème vocal paraît comme une sorte d’écho prolongeant le

geste initié par Igumnov : celui de confiner la partition à un esprit de

sonate-fantaisie, compatible avec une symbolique de musique à programme

– ce qui, au passage, négligerait que le véritable Faust de Liszt – la symphonie – se pare de bien des attributs architecturaux néo-classiques dont la sonate en si se libère.

Il n'y a aucune différence significative entre les deux versions du mouvement lent.

L’autre

grand changement structurel concerne le finale, où une soixantaine de

mesures sont aussi barrées de rouge sur le manuscrit, dans la section

finale du développement précédant le retour du thème pointé meno mosso :

l’idée originale était ici de retenir davantage, ou plutôt de diviser

en deux la progression dramatique ; le surgissement de la lumière, au

lieu de se faire en si bémol majeur, se fait en la bémol

majeur, ce qui rend le retour sur terre acrobatique (ci-dessus, la fin

de la section originale supprimée). C’est un point sur lequel il est

permis d’être plus dubitatif quant à la supériorité de l’original en

termes d’équilibre morpho-expressif : la complétude ou l’originalité ne

sont pas pas toujours amies de la cohérence ou de l’efficacité, et ici,

il semble – Geniušas m’a indiqué partager ce point de vue – que la

révision ait débouché sur une solution plus satisfaisante, qui a donné

certainement un des passages les plus mémorables, émotionnellement

sidérants, de l’œuvre. Cette concession originelle à un unique moment de

bavardage est aussi un corollaire des nombreuses différences non de

structure, mais de textures que l’on découvre sur le manuscrit original,

où, encore bien plus dans le finale que dans le premier mouvement, la

musique se retrouve écrite sur des systèmes de trois ou quatre portées,

avec les mesures biffées et réécrites par-dessus ou dessous avec

d’autres choix de répartition et, souvent, de polyrythmie. Dans les

sections de développement des mouvements extrêmes, la version originale

est systématiquement plus complexe (par exemple, dans la sombre

progression mineure en iambes d'accords qui conduit le développement du

premier mouvement à son terme, les triolets de main gauche deviennent

des quintolets brisés – voir ci-dessous).

L’autre

grand changement structurel concerne le finale, où une soixantaine de

mesures sont aussi barrées de rouge sur le manuscrit, dans la section

finale du développement précédant le retour du thème pointé meno mosso :

l’idée originale était ici de retenir davantage, ou plutôt de diviser

en deux la progression dramatique ; le surgissement de la lumière, au

lieu de se faire en si bémol majeur, se fait en la bémol

majeur, ce qui rend le retour sur terre acrobatique (ci-dessus, la fin

de la section originale supprimée). C’est un point sur lequel il est

permis d’être plus dubitatif quant à la supériorité de l’original en

termes d’équilibre morpho-expressif : la complétude ou l’originalité ne

sont pas pas toujours amies de la cohérence ou de l’efficacité, et ici,

il semble – Geniušas m’a indiqué partager ce point de vue – que la

révision ait débouché sur une solution plus satisfaisante, qui a donné

certainement un des passages les plus mémorables, émotionnellement

sidérants, de l’œuvre. Cette concession originelle à un unique moment de

bavardage est aussi un corollaire des nombreuses différences non de

structure, mais de textures que l’on découvre sur le manuscrit original,

où, encore bien plus dans le finale que dans le premier mouvement, la

musique se retrouve écrite sur des systèmes de trois ou quatre portées,

avec les mesures biffées et réécrites par-dessus ou dessous avec

d’autres choix de répartition et, souvent, de polyrythmie. Dans les

sections de développement des mouvements extrêmes, la version originale

est systématiquement plus complexe (par exemple, dans la sombre

progression mineure en iambes d'accords qui conduit le développement du

premier mouvement à son terme, les triolets de main gauche deviennent

des quintolets brisés – voir ci-dessous).

Dans l’article publié par Gramophone à ce sujet, Geniušas indique que certains de ces passages originaux, aux textures plus chargées et complexes, sont quasiment injouables, du moins dans les conditions du concert, avec la fatigue accumulée. Il exprime aussi un point de vue nuancé – et à mon sens très juste – quant à la valeur d’ensemble de la version originale par rapport à celle couramment disponible, et qui tient compte du fait que nous sommes en présence d’un cas de double Urtext. Il suggère que l’idéal (musical) pourrait être une version inauthentique combinant le meilleur des deux : le premier mouvement dans sa conception originale, dont l’économie formelle, nonobstant l’intolérance d’une partie de la critique et du public à la longueur, est bien plus convaincante, et le finale pour l’essentiel dans version révisée qui parvient à un meilleur équilibre structurel, mais surtout de dynamiques et de textures – Geniušas jugeant la version originale excessive sur ce plan. Il m’a confirmé ensuite cette vision des choses (ce qui était nécessaire, car la rédaction de l’article de Gramophone induit un contresens sur un point essentiel, suggérant que Geniušas préférerait le premier mouvement révisé – 'first edition' – alors qu'il parle bien sûr du ms), en soulignant qu’il faudra attendre pour établir une possible version de synthèse l’accès aux autres ms, semble-t-il ultérieurs, de Rachmaninov. En outre, comme l’évoque déjà l’article de Gramophone, la situation géopolitique rend hélas improbable, pour le moment, la poursuite rapide de recherches musicologiques à Moscou combinées avec un projet éditorial qui devrait être conduit par Boosey. En définitive, et à l’instar de ce qui fut l’histoire de la pratique de la Deuxième Sonate, celle de la Première devrait encore évoluer, et il faut peut-être considérer la difficulté d'établir ici la version idéale comme un espace futur laissé à l'interprétation, au sein des différentes possibilités combinatoires laissées par le matériau dévoilé – comme en leurs temps les symphonies de Bruckner aux genèses les plus complexes.

Il n’y a pas lieu d’insister sur l’immensité des moyens nécessaires, et de fait déployés, pour rendre justice à ce Faust-là – ou qu’importe le mythe existant ou fantasmatique qu’on veut y associer. Ni de justifier combien Geniušas est l’homme de la situation, non seulement pour mettre à disposition du texte un piano total, mais pour livrer, comme à son habitude, une vision déjà formidablement structurée, aquiline de l'œuvre rendue à ses proportions de cathédrale. Bien sûr, il y a derrière les années de fréquentation de la version habituelle, mais tout de même : on se figure que passer de l’une à l’autre ne doit pas être si aisé – imaginez un peu, disons, devoir réapprendre le premier mouvement de l’Apassionnata avec une réexposition symétrique à l’exposition. Comme sur son enregistrement, Geniušas défend une lecture au ton magistral, et aux proportions épiques sans adjonctions d’éléments pittoresques, et sans aucune des idiosyncrasies associées à certains traits de virtuosité du piano de Rachmaninov. Les habitués du pianiste, en particulier de ses intégrales des préludes du même compositeur, sont en terrain connu : Geniušas joue au fond son Rachmaninov dans un grande syle de grand répertoire, parce que c’est la tendance naturelle de son jeu de piano, certes, mais aussi parce qu’il est de toute évidence soucieux de souligner avec un soin tout particulier la dignité, la vraie place du texte dans l’histoire musicale. `

Son geste, plus retenu et solennel que tous ceux qui l’ont précédé ici (en-dehors de Pletnev mais dans une perspective bien différente) est comparable, dans l’esprit et dans le niveau de réalisation, aux gravures de la Huitième de Prokofiev par Richter et (surtout) par Guilels : il s’agit d’instituer immédiatement l’oeuvre comme une Hammerklavier, en la jouant dans le même esprit. En un sens, ce style-là est moins personnel et racé que ceux qu’imposaient la poésie aérienne de Berezovsky, la rigueur formelle et le ton aristocrate légèrement suranné de Lugansky, ou le torrent de lave du jeune Kholodenko – il serait très intéressant de réentendre ce dernier, évidemment, dans cette version de la sonate, et on rêve évidemment de pouvoir confronter les deux grands fauves dans les deux sonates, surtout après entendu Kholodenko dans la sonate en si bémol à Gaveau. Mais Geniušas, à partir du mouvement lent en tout cas, fait assez sentir que tous ces styles, il les a dans l’oreille et dans la main, à volonté, et qu’il n’en dispose que les doses nécessaires à une visée plus générale.

On a encore vu à l'œuvre dans ce récital un processus discret mais pourtant persistant depuis quelques années, de creusement des personnalités sans doute sœurs, mais non jumelles de Kholodenko et de Geniušas. Du moins, dans le répertoire romantique et post-romantique virtuose, où le Lituanien cultive la minéralité apollinienne de son piano, la simplicité du lyrisme qu’elle autorise, les beautés simples d’un legato coulé du marbre de sa sonorité, quand l’Ukrainien continue de raffiner un piano tout aussi, voire plus symphonique, mais qui demeure chargé en diverses idiosyncrasies et arbore volontiers des sophistications plus spectaculaires, qu’il s’agisse du timbre même, ou des jeux de plans sonores. C’est moins net, mais encore appréciable dans Schubert, si l’on se souvient des D.946, 664, et plus récemment, de la fascinante D.568 proposée par Kholodenko à Gaveau la saison passée. Geniušas, qui a jeté quant à lui son dévolu sur les deux cahiers d’impromptus (il a notamment joué les D.935 à Gaveau en 2020), ne renonce pas ici à une forme encore explicite de sophistication, mais qui apparaît principalement dans l’impromptu en ut mineur, ensorcelant dans la conduite presque spectrale des plans. La suite sera plus sobre, et en un sens, plus indiscutable : le legato règne en maître, les tempos sont plutôt rapides, la recherche d’épure devient presque ascétique dans l’impromptu en sol bémol, dont la main gauche semble presque jouée avec une sourdine particulière. La recherche pointe vers un grand style d’avant-hier, encore, soulignée non sans danger par un clin d’oeil aux habitudes de concert de l'ère romantique, qui a persisté jusqu’aux débuts de l’ère enregistré sous les doigts des pianistes nés, disons, avant 1890 : quelques mesures d’improvisation introduisent ce troisième morceau dont le lien avec le second est particulièrement délicat en concert. Geniušas nous confirmera ensuite qu’il a, à l’instar de Pletnev, pris l’habitude, de temps à autre et suivant le ressenti de l’instant, de sortir cette pratique de l’obsolescence.

On pourrait en dire autant de bien des aspects de ce récital, au demeurant, semblant nous transporter un siècle au moins en arrière : la beauté sauvage en liberté d’un piano pur-sang, capable de remplir la plus grande salle symphonique mais se partageant dans l’intimité du grand vestibule de Perret ; la présentation de notes inouïes de Rachmaninov, comme si l’encre de 1909 venaient juste de sécher ; des Schubert où le transcendant pianistique s’offre d’un air informel ; en premier rappel, un délicieux Alt-Wien de Godowski que l’on n’avait plus entendu depuis les années 2000 sous les doigts de Berezovsky. Le menuet en ut dièse mineur de Schubert jouait le rôle d’un faux rappel en première partie. Cette pièce comme hantée, étonnant écho de salon au prélude en si mineur du Premier Livre du Clavier, semble aussi retrouver un semblant de popularité ces dernières années, remise notamment sur le devant de la scène par Volodos. Il est le plus souvent proposé avec le Trio en mi majeur D.610 supposé en être la partie centrale, mais Geniušas nous joue ici la seule page originale, ce qui semble être l’option correcte sur un plan philologique, puisqu’il a été bien établi maintenant que le menuet a été composé en 1813, le trio faisant partie des pages plus ou moins achevées composées dans le contexte du projet inachevé de la sonate en ut majeur de 1818 (D.613 et 612). Rendu à sa nudité, ce menuet est un bel exemple des sombres fulgurances et l’imprévisible originalité du Schubert à la fin de l’adolescence, telles qu’il y en a, bien trop peu entendues, dans les premiers quatuors. On ne peut toutefois, à mon sens, exclure entièrement que le trio en mi ait été conçu cinq ans plus tard pour le compléter, dans la perspective de la sonate D.613, dont la composition est contemporaine du magnifique lied Vom Mitleiden Mariä, qui peut être entendu comme la version maturée, en partie apaisée, de cette contemplation funeste – chez le Schubert le plus intime et personnel, les motifs évoquant le code cruciforme ne sont jamais bien loin, comme le glas orthodoxe chez Rachmaninov. Quoiqu’il en soit, c’est encore de la musique visionnaire qui regarde vers avant-hier, comme une allégorie d’une soirée musicale mémorable où la nostalgie et la prémonition participent d’une même révélation.